-

2026/2/13

【リビングラボ関連イベント】ズームイン!地域創生 〜今こそ語ろう、本音のところ

ソーシャルイノベーションの方法論であるリビングラボは、製品やICTサービスの開発、都市のまちづくりに加えて、地域創生の文脈でも注目されています。

「ズームイン!地域創生」は、約10年間で語られてきた地域創生の“リアル”に一緒にズームインし、ここだけの本音を語り合うイベントです。結局、政策や交付金によって地方や地域はよくなったのか?支援者が掲げる「地域創生」への違和感やモヤモヤを共有してみませんか?

現場で活動する実践者に事例を紹介していただきながら、対話を通じてこれからの共創のあり方や地域が自ら変わっていく「地域創生2.0」実現のヒントを探ります。参加者同士の交流会も予定しています。

なお、当日はこれまでの地域創生に関する実践・研究活動を通じて探索してきた「新たな社会システム(社会像)」に関する理念・コンセプトを体系的にまとめた「地域創生2.0コンセプトブック」も配布予定です。

ぜひお気軽にご参加ください!

<●こんな人におすすめ!>

・地域創生に関心のある自治体職員、企業社員

<イベント概要>

タイトル:ズームイン!地域創生 〜今こそ語ろう、本音のところ

日時:2026年3月5日(木)15:00~18:00 (14:30受付開始)

場所:QUINTBRIDGE 1階メインステージ

参加費:無料

申込リンク:

申込はこちら(申込締切:2026年3月5日(木)13:00)

登壇者:

原口悠 氏(一般社団法人大牟田未来共創センター(ポニポニ)代表理事)

山端聡 氏(奈良県天川村コミュニティナース/議員)

寺澤潤哉 氏(ゲストハウス三国屋 マネージャー)

主催:地域創生Coデザイン研究所

共催:大牟田未来共創センター

協力:日本リビングラボネットワーク(JNoLL)

-

2026/2/5

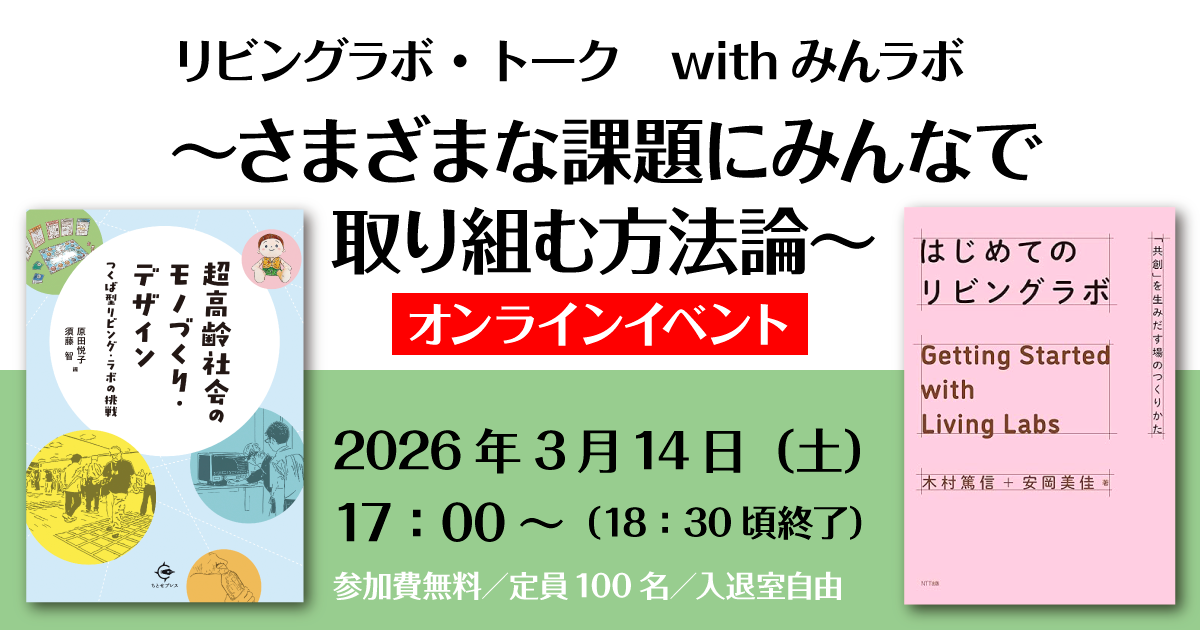

リビングラボ・トーク withみんラボ ~さまざまな課題にみんなで取り組む方法論~

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、『超高齢社会のモノづくり・デザイン』(ちとせプレス刊)を執筆された、原田悦子さん、須藤智さんと共に、高齢化をはじめとする日本社会のさまざまな課題に対してリビングラボに何ができるか、どのようにリビングラボを進めればいいのか、リビングラボを広めるにはどうすればよいかを、4人のトークを通じて参加者みんなで考えます。

よろしければ,申し込みの際に書籍に対する質問やコメントなどをお寄せください。イベントでの議論の際になるべく取り上げたいと思います。

<対話セッション概要>

タイトル:リビングラボ・トーク withみんラボ ~さまざまな課題にみんなで取り組む方法論~

日時: 2026/3/14(土)17:00ー18:30

場所: オンライン

登壇者:

原田悦子氏(筑波大学名誉教授,株式会社イデアラボ)

須藤智氏(静岡大学グローバル共創科学部教授)

木村篤信氏(一般社団法人 日本リビングラボネットワーク 代表理事/株式会社 地域創生Coデザイン研究所 ポリフォニックパートナー/東京理科大学 客員准教授)

安岡美佳氏(ロスキレ大学 准教授/一般社団法人 日本リビングラボネットワーク パートナー)

参加費:無料

詳細&申込リンク:

申込はこちら

主催:ちとせプレス/一般社団法人日本リビングラボネットワーク(JNoLL)

書籍紹介サイトはこちら

-

2026/2/4

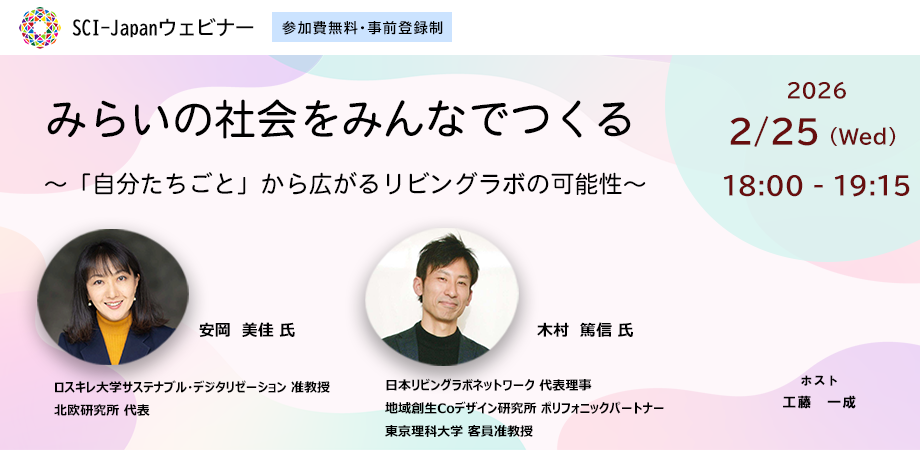

SCI-Japanウェビナー/みらいの社会をみんなでつくる ~「自分たちごと」から広がるリビングラボの可能性〜

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、スマートシティ・インスティテュート・ジャパン(SCI-Japan)ウェビナーとの共催で、「みらいの社会をみんなでつくる ~「自分たちごと」から広がるリビングラボの可能性〜」を開催します。

リビングラボは、市民・企業・行政・研究者など多様な主体が協働し、実際の生活空間や地域社会を舞台にアイデアを共創・実証するオープンイノベーションの場です。本ウェビナーでは、書籍やコラムの内容をもとに、リビングラボの基本的な考え方や立ち上げ方、国内外の事例、運営のポイントなどを分かりやすくご紹介します。

「地域や組織でイノベーションを起こしたい」「市民参加型のプロジェクトに関心がある」「リビングラボの立ち上げを検討している」という方におすすめの内容です。

著者との質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル:「みらいの社会をみんなでつくる ~「自分たちごと」から広がるリビングラボの可能性〜」

日時: 2026/2/25(水)18:00ー19:15

場所: オンライン

登壇者:

安岡美佳氏(ロスキレ大学 准教授/一般社団法人 日本リビングラボネットワーク パートナー)

木村篤信氏(一般社団法人 日本リビングラボネットワーク 代表理事/株式会社 地域創生Coデザイン研究所 ポリフォニックパートナー/東京理科大学 客員准教授)

参加費:無料

詳細&申込リンク:

申込はこちら

主催:スマートシティ・インスティテュート・ジャパン(SCI-Japan)/一般社団法人日本リビングラボネットワーク(JNoLL)

書籍紹介サイトはこちら

-

2026/02/02

福岡県SDGs推進フォーラム パネルディスカッション「多様なステークホルダーと実践するリビングラボ」開催

福岡県が開催する「福岡県SDGs推進フォーラム with Rethink PROJECT」において、パネルディスカッション「多様なステークホルダーと実践するリビングラボ」が開催され、JNoLL代表理事の木村篤信が登壇します。

ビジネスの力で社会課題を解決する「ソーシャルビジネス」の最前線で活躍する社会起業家とシェアによる持続可能な共生社会の実現を目指す「シェアリングエコノミー」の第一人者によるトークセッションもあります。ぜひご参加ください(参加無料・事前申込要)。

<開催概要>

日 時:2026年2月5日(木)13時-17時

会 場:JR博多シティ 10階 大会議室(福岡市博多区博多駅中央街1-1)

テーマ:テーマ:「地域共創が生み出す福岡の未来 ―ローカルSDGsの実践―」

主催: 福岡県

共催: 西日本新聞社、Rethink PROJECT

内 容:

●第Ⅰ部 オープニング・トークセッション

株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役CEO 田口 一成 氏×

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事 石山 アンジュ 氏×

一般社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会 専務理事 古賀 正博 氏

●第Ⅱ部 事例研究

講演「SDGsの先の未来へ、日本発ソーシャル・ビジネス」

一般社団法人ユヌス・ジャパン 代表理事 岡田 昌治 氏

パネルディスカッション「多様なステークホルダーと実践するリビングラボ」

一般社団法人日本リビングラボネットワーク 木村 篤信 氏×

西日本高速道路株式会社 濵野 昌志 氏×

福岡地域戦略推進協議会 片田江 由佳 氏×

株式会社YOUI 原口 唯 氏

●第Ⅲ部 ワークショップ

-

2026/1/24

3月リビングラボ基礎セミナー申込

本セミナーは、「①共創の体験」「②基礎となる理論と実践事例の紹介」「③仮想ケース検討」という3つのパートを通じて、リビングラボに関する基礎知識・マインドセットを養うことで、アクションへの第一歩を後押しすることを目的とした研修です。一方向的な座学だけでは学ぶのが難しいリビングラボの特性を考慮し、「対話」的な学びを取り入れた約4時間のプログラムになります。

過去の開催のイメージはこちら

(今回はオンラインでの開催になります)

【プログラム概要】

①共創の体験:ティンカリング・アイスブレイク

→共創のマインドセットを体感する

②基礎となる理論と実践事例の紹介:リビングラボ概論

→ リビングラボとは何かを学ぶ

→ リビングラボの事例から学ぶ

③仮想ケース検討:ケースメソッド『リビングラボを立ち上げようとしたけれど‥』

→ 実践者の困りごとに触れる

→ 多様な立場からの意見を聞く

→ 気づきを言葉にする

【プログラム趣旨】

高齢化、温暖化、災害、エネルギー、食糧、人口など、地域が直面する課題が複雑化・多様化する中で、市民や企業、研究機関、自治体など、多様なセクターを交えた共創を通じて、課題解決や価値創造を目指す方法論である「リビングラボ」が注目され、自分たちのモノ・サービス・社会を自分たちで共創する活動が増えてきています。一方で、「取り組む上で重要なポイントを理解できていない」、「考え方には共感するが、具体的なやり方がわからない」といった知識・理解面での問題や、「立ち上げ方がわからない」、「周囲に理解者がいない」といったノウハウ・実践面での問題などで、なかなかアクションにつながらない現状にあります。こうした状況を受けて、リビングラボを生み出すための第一歩を後押しするために、知識の共有に加えて、現場での悩みを共有・対話するセッションを含めた基礎セミナーを開催します。

【開催日時】

開催日:2026年3月22日(日)13:00~17:30

開催場所:オンライン

料金:¥5,000(税込):別途ご連絡

ご希望の方は以下のURLより、お申し込みください。

-

2026/1/16

リビングラボ・トーク in 京都

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、書籍「反集中――行先の見えない時代を拓く、視点と問い」を出版され、未来を拓くメディア事業esse-senseに取り組まれている西村勇哉さんとの共催で、リビングラボ・トークin京都未来庵「社会のあり方を問うリビングラボ」を開催します。

生活者やユーザとの共創をする中で、必ず立ち上がってくるのは、どんな社会をめざすのか、という問いです。この問いに向き合いながらも、また、新しい仕組みやテクノロジーを暮らしの現場で試行錯誤する。このようなリビングラボの実相について、問いを探求する西村さん、デンマーク・日本で実践をする安岡・木村の目線で対話します。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

※参加の際には、一品ご持参いただき、皆さまと食卓を囲みながら対話いたします。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク in 京都

日時: 2026/1/28(水)18:30ー20:30

場所: 未来庵(京都市左京区吉田本町13)※「いろり文庫」の北側路地を東にお進みください。その突き当たり南側です。

登壇者:

西村勇哉氏(NPO法人ミラツク代表理事、株式会社エッセンス 代表取締役、国立研究開発法人理化学研究所未来戦略室 イノベーションデザイナー、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ 特任准教授)

安岡美佳氏(ロスキレ大学 准教授/一般社団法人 日本リビングラボネットワーク パートナー)

木村篤信氏(一般社団法人 日本リビングラボネットワーク 代表理事/株式会社 地域創生Coデザイン研究所 ポリフォニックパートナー/東京理科大学 客員准教授)

参加費:無料(参加の際は夕食を一品ご持参ください)

詳細&申込リンク:

申込はこちら

主催:NPO法人ミラツク/一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2026/1/10

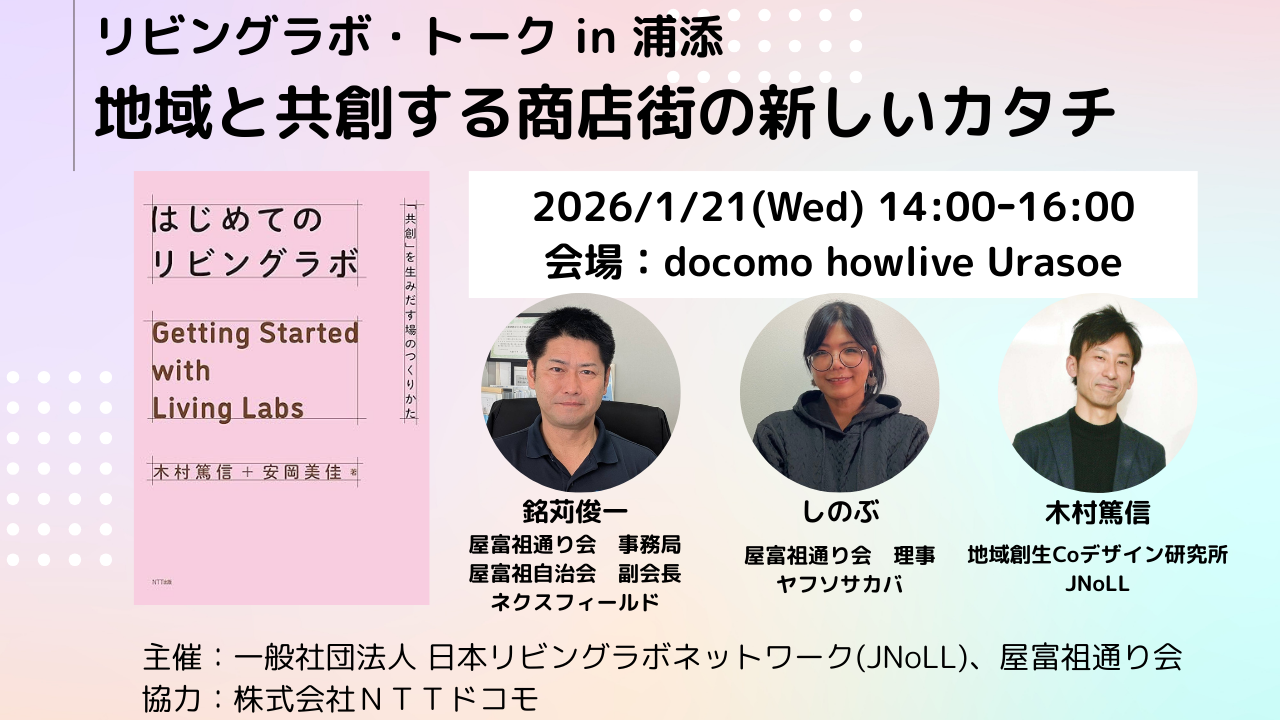

リビングラボ・トーク in 浦添

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、沖縄県浦添市の屋富祖通り会のメンバーや地域住民、関係者とともに、地域と共創する商店街の新しいカタチについて考える、リビングラボ・トークin浦添を開催します。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク in 浦添

日時: 2026/1/21(水)14:00ー16:00

場所: サンエー浦添西海岸パルコシティ docomo howlive Urasoe イベントスペース

登壇者:

銘苅俊一氏(屋富祖通り会事務局、屋富祖自治会副会長、株式会社ネクスフィールド代表取締役)

しのぶ氏(屋富祖通り会理事、Barヤフソサカバ店主)

木村篤信氏(日本リビングラボネットワーク/地域創生Coデザイン研究所/東京理科大学)

参加費:無料

詳細&申込リンク:

申込はこちら

主催:一般社団法人日本リビングラボネットワーク/共催:屋富祖通り会/協力:NTTドコモ

書籍紹介サイトはこちら

-

2026/12/11

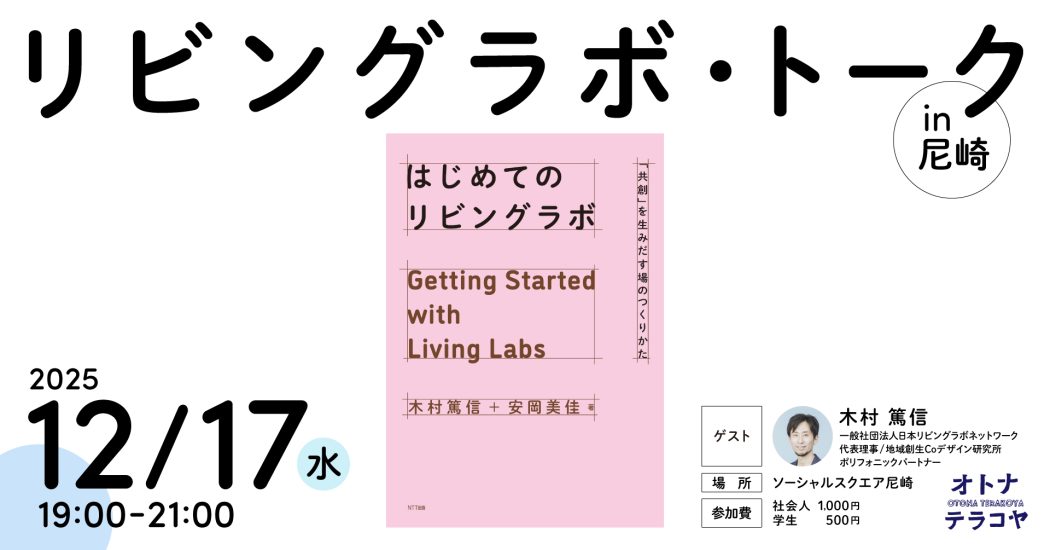

リビングラボ・トーク in 尼崎

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、尼崎おせっかい会議実行委員会主催で、リビングラボ・トーク in 尼崎を開催します。コミュニティナース/福祉施設管理者/ユースワーカー/まちづくりプレイヤーなどの地域の関係者が集まり、共創プラットフォームをつくっていく中で、市民発のリビングラボ事例や、福祉テーマと重なるリビングラボ事例などを木村篤信さんが話題提供し、株式会社ここにある藤本遼さんを聞き手に、これからの尼崎での共創のあり方について対話します。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク in 尼崎

日時: 2026年12月17日(火)19:00ー21:00

場所: ソーシャルスクエア尼崎

登壇者:

藤本遼氏(株式会社ここにある)

木村篤信氏(日本リビングラボネットワーク/地域創生Coデザイン研究所/東京理科大学)

参加費:社会人:1,000円、学生:500円

詳細&申込リンク:

申込はこちら

主催:尼崎おせっかい会議実行委員会/一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/10/27

TABLE SESSION TENJIN / リビングラボ・トーク in 天神 多様な声が生み出す、まちの実験

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、福岡ピクニッククラブや著書『シビックプライド2-都市と市民のかかわりをデザインする』で知られる片田江 由佳さん(福岡地域戦略推進協議会(FDC)ディレクター)と共に、リビングラボ・トーク in 天神 ~多様な声が生み出す、まちの実験~を開催します。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: TABLE SESSION TENJIN / リビングラボ・トーク in 天神 ~多様な声が生み出す、まちの実験~

日時: 2025年11月11日(火)18:30ー20:00

場所: URBANG TABLE

登壇者:

片田江 由佳氏(福岡地域戦略推進協議会(FDC)ディレクター

木村篤信氏(日本リビングラボネットワーク/地域創生Coデザイン研究所/東京理科大学)

参加費:無料

申込リンク:

申込はこちら

主催:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)URBANG TABLE/一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/10/21

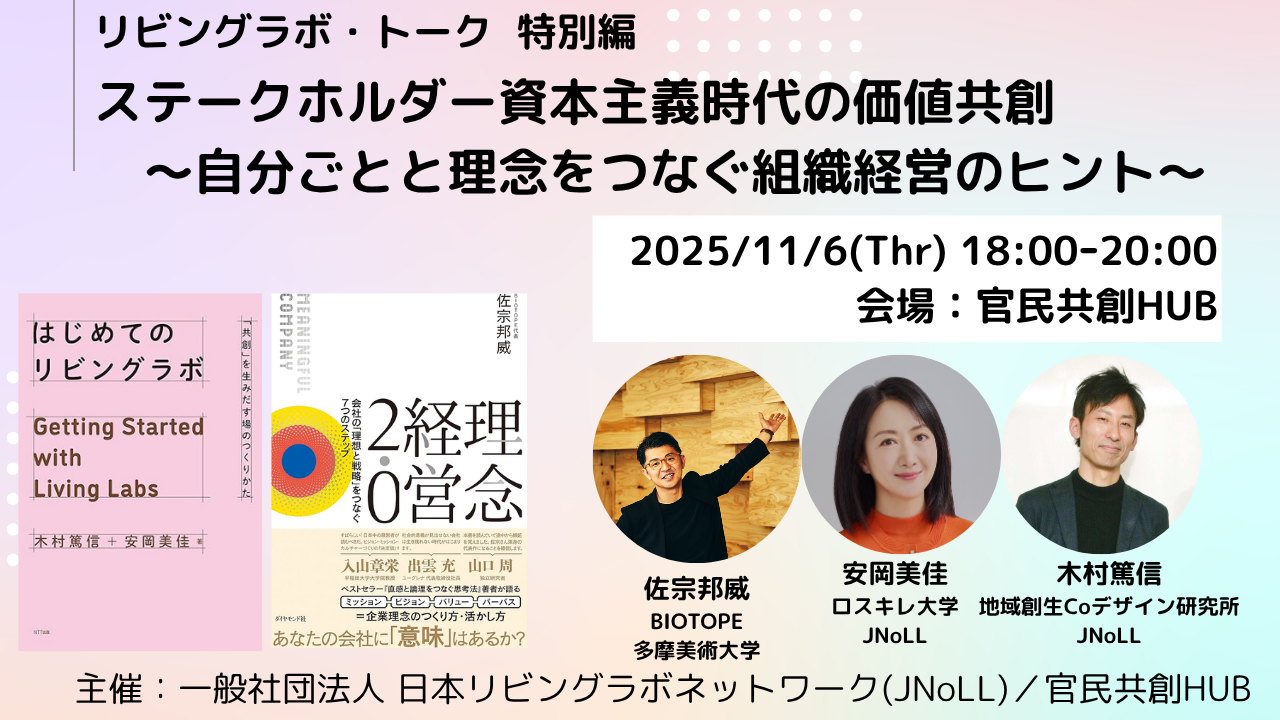

リビングラボ・トーク特別編 ステークホルダー資本主義時代の価値共創 ~自分ごとと理念をつなぐ組織経営のヒント~

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は、『理念経営2.0』『直感と論理をつなぐ思考法』などで知られる佐宗邦威さん(株式会社BIOTOPE代表 チーフ・ストラテジック・デザイナー/多摩美術大学 特任准教授)をゲストに迎え、リビングラボ・トーク特別編 ステークホルダー資本主義時代の価値共創 ~自分ごとと理念をつなぐ組織経営のヒント~を開催します。

企業や地域、行政、大学など、多様なステークホルダーが価値共創に取り組むなかで問われるのは、「なぜそれをするのか」という理念と、それをどう実装していくのかが問われます。佐宗さんが提唱される「理念経営2.0」と、「みらいの社会をみんなでつくる」リビングラボは、まさに同じ問いの異なる角度からアプローチしています。

佐宗さんの近著「理念経営2.0」

そこで、今回の鼎談セッションでは、佐宗さんの知見を共有いただきながら、これからの時代の「理念」と「実践」のつなぎ方について深めるための対話を行います。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク特別編 ステークホルダー資本主義時代の価値共創 ~自分ごとと理念をつなぐ組織経営のヒント~

日時: 2025年11月6日(木)18ー20時

場所: 官民共創HUB

登壇者:

佐宗邦威氏(株式会社BIOTOPE代表 チーフ・ストラテジック・デザイナー/多摩美術大学 特任准教授)

安岡美佳氏(ロスキレ大学、日本リビングラボネットワーク)

木村篤信氏(地域創生Coデザイン研究所、日本リビングラボネットワーク、東京理科大学)

参加費:懇親会も含めて無料

申込リンク:

申込はこちら

主催:一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/10/7

2025/11/2(日)~3(月) 第7回全国リビングラボネットワーク会議in福井

※10月7日更新※

私たちは毎年、日本全体で共創を活性化させるために「全国リビングラボネットワーク会議」を開催し、日本各地の実践者たちとつながり、共創に関する実践知を共有してきました。これまでの開催地である鎌倉、大牟田、横浜、大阪に続き、今年はボトムアップで活発な共創が生まれている福井市と鯖江市で開催します。

暮らしに根ざし、その人の人生から立ち上がるプロジェクトを、「ライフプロジェクト」と呼びます。福井・鯖江エリアは、市民大学「ふくまち大学」やリノベーションを通じた商店街活性化など、ボトムアップで立ち上がる共創的なプロジェクトが活発に生まれる地域。またその背景には、めがねをはじめとするものづくりの文化を基盤に、職人や企業が協働して価値を生み出す文化が根付いており、こうした活動がライフプロジェクトが育つ街を形作っていると言えます。

今回の会議では、福井・鯖江、そして全国の実践者が一堂に会し、地域課題の解決に向けた経験やアイデアを共有します。まちに暮らす個人からはじまるライフプロジェクトが、如何に地域での共創を育み、まちなかに「たのしみ」「くらし」「しごと」を生み出し、広げていくのか。個から共創につなげる仕組みや持続的な地域での関係構築のあり方等、福井・鯖江での取組から実践知を学ぶと同時に、新たなプロジェクトの種を見つけ、共創の輪を広げていくことを目指します。

対話会から実践ツアーまで、現場の熱量とともにその実際を感じ取れる機会を提供します。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

テーマ: ライフプロジェクトが育つ街 ー 福井・鯖江からひらく共創の未来

日時: 2025年11月2日(日)~3日(月・祝)

11月2日 13:00-20:30 会議@福井市 PLAYCE(プレイス)

11月3日 10:00-14:00 視察ツアー@鯖江駅集合

場所: 福井市 PLAYCE 「福井駅」徒歩3分

※連携企画

11月2日(日) 16:30-18:15 PLAY TALK × リビングラボ・トーク in 福井

主催: 一般社団法人日本リビングラボネットワーク

協力: ふくまち大学、一般社団法人PLAY CITY

申し込み方法

申し込み先リンク: Peatixお申し込みページ

プログラム詳細(予定)

ーーー < 11月2日(日) 午後 > ーーーーーー

13:00〜16:00 福井実践者との対話セッション

16:30〜18:00 PLAY TALK × リビングラボ・トーク in 福井

18:30〜20:30 懇親会

ーーー < 11月3日(月・祝) 午前 > ーーーーーー

鯖江ものづくりの「共創現場」をめぐるツアー

10:00~14:10 鯖江駅解散予定

各セッションの概要

< 11月2日(日) 午後 >

13:00-16:00 対話セッション:ふくまち大学や会場となるPLAYCEの紹介をはじめ、福井でライフプロジェクト、共創活動に取り組む様々な実践者との対話会。

福井市・鯖江市でライフプロジェクトや共創活動に取り組む実践者たちが集い、それぞれの活動や課題を共有します。車座形式のトークセッションやグループ対話を通して、市民参加からものづくりまで多様なテーマを横断的に議論。福井における共創活動の本質を探求し、新たな活動の種を見つけ出すことを目指します。

このイベントは、福井や鯖江の枠を超え、全国の人々との新しいつながりを生み出す場です。対話を通じて、自立共生的な関わりに基づく共創・創発の可能性を共に探ります。

16:30-18:15 PLAY TALK × リビングラボ・トーク in 福井:どうやって? ライフプロジェクトが生まれる場所のつくりかた

今回のトークイベントでは、暮らしに根ざし、その人の人生から立ち上がるプロジェクトを「ライフプロジェクト」と呼び、ライフプロジェクトが生まれる場所(リビングラボ)のつくりかたを皆で考えます。

※『リビングラボ・トーク』の詳細はこちら

※ リビングラボ・トークのみ、オンライン視聴も受け付けます。

18:30-20:30 懇親会@PLAYCE

< 11月3日(月・祝) 午前 >

10:00-14:00 鯖江ものづくりの「共創現場」をめぐるツアー

10:00 鯖江駅集合、14:00 鯖江駅解散。

福井県越前鯖江エリアは、漆器やめがね、和紙や刃物など、多くの地場産業が集積するものづくりのまち。このものづくりは、多様なものたちの関わりあいの媒介となり、さまざまなうねりを生み出しています。今年20年目を迎え、70人以上の移住者と連綿と続くアクションの起点となった「河和田アートキャンプ」。今や毎年3万人以上が集う国内最大級の産業観光イベント「RENEW」。さらにこうした運動を介して、ここ10年で30を超える店舗・工房・宿が開設され、9つのシェアハウスが誕生しています。

本プログラムでは、RENEWの創設期に携わり、シェアハウスの文化を牽引した森一貴を案内人に、これらの動きの根底にある、多様な人々が集い、影響しあいながら「つくる」生態系をたずねます。

参考情報

2024年大阪全国会議の様子

2023年横浜全国会議の様子

-

2025/09/11

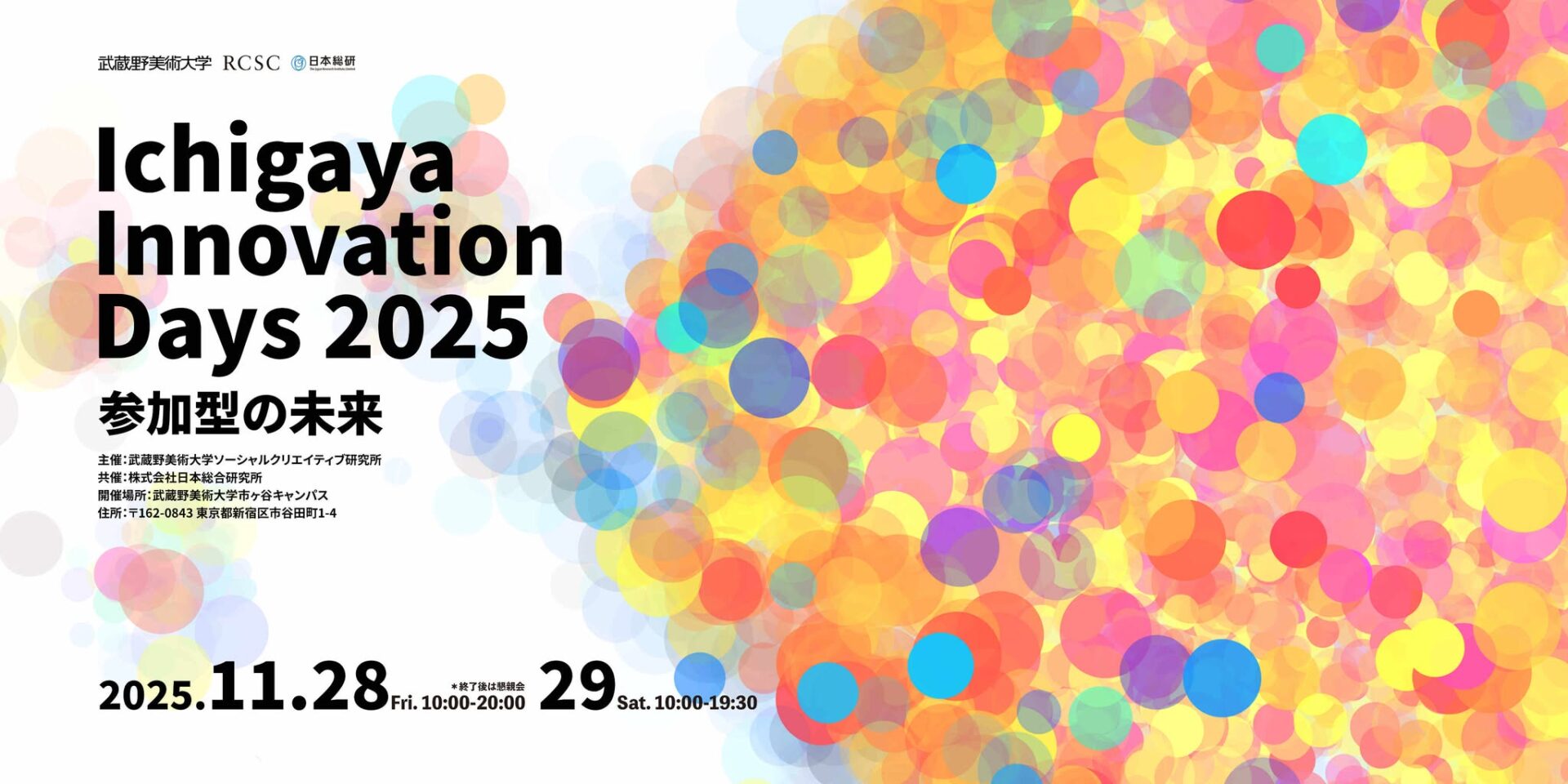

武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所主催「Ichigaya Innovation Days 2025 ~参加型の未来~」登壇

「Ichigaya Innovation Days 2025」は、デザインの力を使った美大ならではの課題解決の方法を探究する武蔵野美術大学の取り組みや、シンクタンクとして社会課題の解決を実践してきた日本総研のそれぞれのプロジェクト活動を紹介するとともに、両者が2022年から行っている共同研究と実践の成果を発表するものです。

初日のテーマは、「主体的な参加を引き出す方法」。花まる学習会代表の高濱正伸氏と、日本リビングラボネットワーク代表理事の木村篤信が、基調講演を行います。

<開催概要>

日程:

2025年11月28日(金)10:00-20:00 (終了後に懇親会を実施予定)

2025年11月29日(土)10:00-19:30

会場: 武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス(東京都新宿区市谷田町1-4)

費用: 参加費無料(懇親会は別途会費をいただきます)

主催: 武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所

共催: 株式会社日本総合研究所

参加方法: 9月中旬よりPeatixにて受付開始予定

詳細&申込はこちら

-

2025/8/23

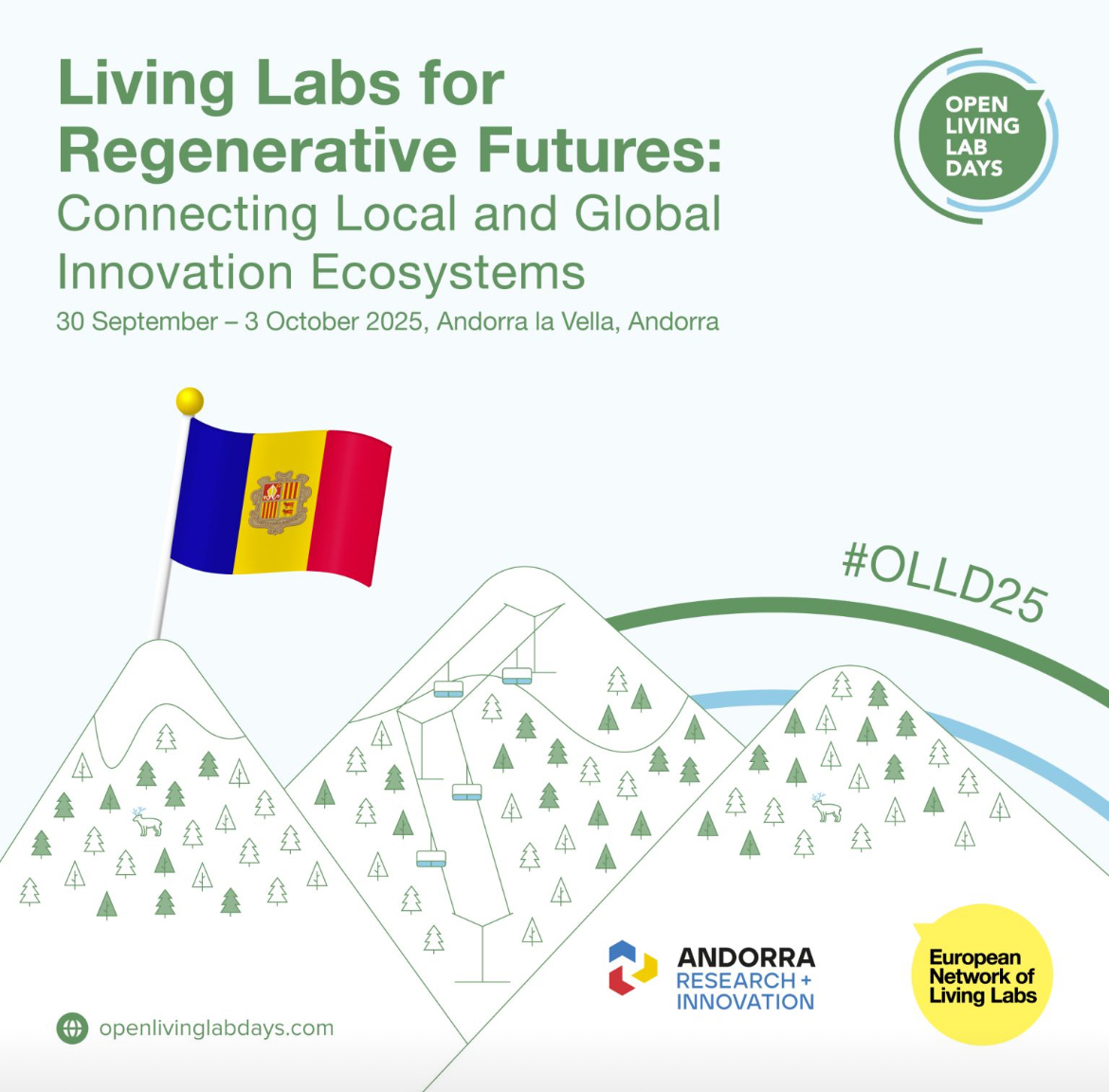

国際会議 Open Living Lab Days2025開催

世界各地のリビングラボ関係者が集い、最新の取り組みや知見を共有する国際会議 「Open Living Lab Days 2025(OLLD2025)」 が開催されます。European Network of Living Labs (ENoLL)が主催する、年に一度の会議で、欧州内外の実践者・研究者・行政・企業が一堂に会する貴重な機会となります。

今年も日本からは、日本リビングラボネットワーク(JNoLL)、Living Lab Laboratory、SUNDREDなど、日本で実践・研究を行うメンバーが参加します。リビングラボの未来を共に考え、地域や分野を超えた協働を広げていきましょう。

開催概要

テーマ: Living Labs for Regenerative Futures -Connecting Local and Global Innovation Ecosystems-

日時: 2025年9月30日~10月3日

場所: アンドラ・ラ・ベリャ・コングレスセンター(アンドラ公国)

申し込み先

申し込みリンク: 申し込みリンク

主催: European Network of Living Labs (ENoLL)

参考情報

Open Living Lab Days 2022の開催レポート

Open Living Lab Days 2024の報告会のお知らせ

-

2025/8/23

リサーチカンファレンス2025登壇

RESEARCH Conferenceは、リサーチをテーマとした日本発のカンファレンスです。より良いサービスづくりの土壌を育むために、デザインリサーチやUXリサーチの実践知を共有し、リサーチの価値や可能性を広く伝えることを目的としています。

今回のテーマは「POTENTIAL」です。私たちは今、技術の急速な発展によって人間が持つ独自の価値が問われる時代に直面しています。「リサーチすら人がやらなくても良いのでは?」という声もあるなかで、「人にしかできないこととは何か?」が問われています。しかし、どれほど技術が進化しようとも、ものづくり・ことづくりの核心には、人間の本質的な理解と、つくり手の論理では説明できない情動があります。

今回は、日本リビングラボネットワーク代表理事の木村篤信が、ゲストスピーカーとして、セッション「リサーチ手法としてのリビングラボ - 人口減少時代における生成AIを活用した地域のあり方 -」に登壇し、未来の社会のあり方を探索し、自ら変えていくためのリサーチ手法として、「リビングラボ」の方法論を紹介します。

リビングラボとは、北欧の社会民主主義運動の中で発展してきた、「自分ごと」として社会を変革していくためのアプローチです。この方法論では、「当事者と共に多角的な視点から課題を捉える」「社会構造を現場でリサーチする」「リサーチャー自身やその所属組織も変容を遂げながら取り組む」といった、多様で開かれたリサーチのあり方が重視されます。具体例として、人口減少時代における地域の新たな姿を、生成AIを活用しながら模索したプロジェクト「会議シンギュラリティ」を取り上げます。

<開催概要>

日時: 2025年9月7日(日)10:00-17:30

会場: 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス 16階 GMOインターネットグループ グループ第2本社 GMO Yours・フクラス

https://maps.app.goo.gl/hBd5MGycb2H5JKq49

費用: 無料

主催: 一般社団法人リサーチアソシエーション

詳細&申込リンクはこちら

-

2025/8/22

リビングラボ from Deathの可能性[渋谷でDeathラジオ #72]

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回はいつか誰にでも訪れる「死」をきかっけに「今をどう生きるか」を考え、死にまつわる「従来のあたりまえ」や「選択肢」をアップデートしていく番組「渋谷でDeathラジオ」、木村篤信がトークゲストで参加します。

パーソナリティは、「Deathフェス」や「リビングラボ from Death」を運営する一般社団法人デスフェス共同代表の市川望美さん&小野梨奈さん。トークテーマは「リビングラボ from Deathの可能性」です。

<番組詳細>

番組名: 渋谷でDeathラジオ ♯72 リビングラボ from Deathの可能性

オンエア日時:8月22日(金)17:25-17:55

【番組アーカイブ】:こちらから(公開されました!)

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/8/21

10月リビングラボ基礎セミナー申込

本セミナーは、「①共創の体験」「②基礎となる理論と実践事例の紹介」「③仮想ケース検討」という3つのパートを通じて、リビングラボに関する基礎知識・マインドセットを養うことで、アクションへの第一歩を後押しすることを目的とした研修です。一方向的な座学だけでは学ぶのが難しいリビングラボの特性を考慮し、「対話」的な学びを取り入れた約4時間のプログラムになります。

過去の開催のイメージはこちら

(今回はオンラインでの開催になります)

【プログラム概要】

①共創の体験:ティンカリング・アイスブレイク

→共創のマインドセットを体感する

②基礎となる理論と実践事例の紹介:リビングラボ概論

→ リビングラボとは何かを学ぶ

→ リビングラボの事例から学ぶ

③仮想ケース検討:ケースメソッド『リビングラボを立ち上げようとしたけれど‥』

→ 実践者の困りごとに触れる

→ 多様な立場からの意見を聞く

→ 気づきを言葉にする

【プログラム趣旨】

高齢化、温暖化、災害、エネルギー、食糧、人口など、地域が直面する課題が複雑化・多様化する中で、市民や企業、研究機関、自治体など、多様なセクターを交えた共創を通じて、課題解決や価値創造を目指す方法論である「リビングラボ」が注目され、自分たちのモノ・サービス・社会を自分たちで共創する活動が増えてきています。一方で、「取り組む上で重要なポイントを理解できていない」、「考え方には共感するが、具体的なやり方がわからない」といった知識・理解面での問題や、「立ち上げ方がわからない」、「周囲に理解者がいない」といったノウハウ・実践面での問題などで、なかなかアクションにつながらない現状にあります。こうした状況を受けて、リビングラボを生み出すための第一歩を後押しするために、知識の共有に加えて、現場での悩みを共有・対話するセッションを含めた基礎セミナーを開催します。

【開催日時】

開催日:2025年10月24日(金)13:00~17:30

開催場所:オンライン

料金:¥5,000(税込):別途ご連絡

ご希望の方は以下のURLより、お申し込みください。

-

2025/8/4

リビングラボ・トーク 特別編「自らでつくる」を取り戻す 〜コ・デザインの学びを考える〜

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は「リビングラボ・トーク 特別編」として、コ・デザインの著者として知られる立命館大学 上平崇仁さんをお招きし、「自らでつくる」を取り戻す〜コ・デザインの学びを考える〜を開催します。

上平さんの近著「見えないものをみる視点」では、いろんなことが自分ひとりではできなくなっているモノカルチャー化の時代に抗うデザインの教育や実践について、語られています。これらのナラティブは、リビングラボのアプローチを日本で試行する実践者・研究者にとって多くの示唆を与えてくれます。

上平さんの近著「見えないものをみる視点」

そこで、今回の鼎談セッションでは、上平さんの最新の取り組みや目線を共有いただきながら、日本でコ・デザインの学びを深めるための対話を行います。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク 特別編「自らでつくる」を取り戻す 〜コ・デザインの学びを考える〜

日時: 2025年8月17日(日)14ー15時

場所: 官民共創HUB

登壇者:

上平崇仁氏(立命館大学 教授)

安岡美佳氏(ロスキレ大学、日本リビングラボネットワーク)

木村篤信氏(地域創生Coデザイン研究所、日本リビングラボネットワーク)

参加費:無料

申込リンク:

申込はこちら

主催:一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/7/6

リビングラボ・トークin 西粟倉「リビングラボから考える地域×関係人口の可能性 -自然・文化資本×データ×市民科学×好奇心の合流地点-」

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は地域創生の先進地域として有名な西粟倉村の西粟倉むらまるごと研究所(下線部のURLはこちら https://muramaru.tech/)と日本リビングラボネットワーク(下線部のURLはこちら https://jnoll.org/)が共催で、西粟倉むらまるごと研究所設立5周年シンポジウム×リビングラボ・トークin西粟倉「リビングラボから考える地域×関係人口の可能性 -自然・文化資本×データ×市民科学×好奇心の合流地点-」が開催されます。

本シンポジウムは、設立5周年を迎える(一財)西粟倉むらまるごと研究所がこれまでの取組を紹介するとともに、各分野の最前線で活躍される豪華ゲストをお迎えし、リビングラボの現在地と未来の可能性を探るトークイベントです。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク in 西粟倉「リビングラボから考える地域×関係人口の可能性 -自然・文化資本×データ×市民科学×好奇心の合流地点-」

日時: 2025年7月20日(日)〜21日(月)

参加費: 3,500円

イベントページ: https://muramaruken5thanniversary.peatix.com

申込リンク: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhS8u-TcxzbDFR_VfbQF_MZWhWrFVQXaP2pTexD2QgXPAa3A/viewform

主催: 一般社団法人西粟倉むらまるごと研究所、一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/7/6

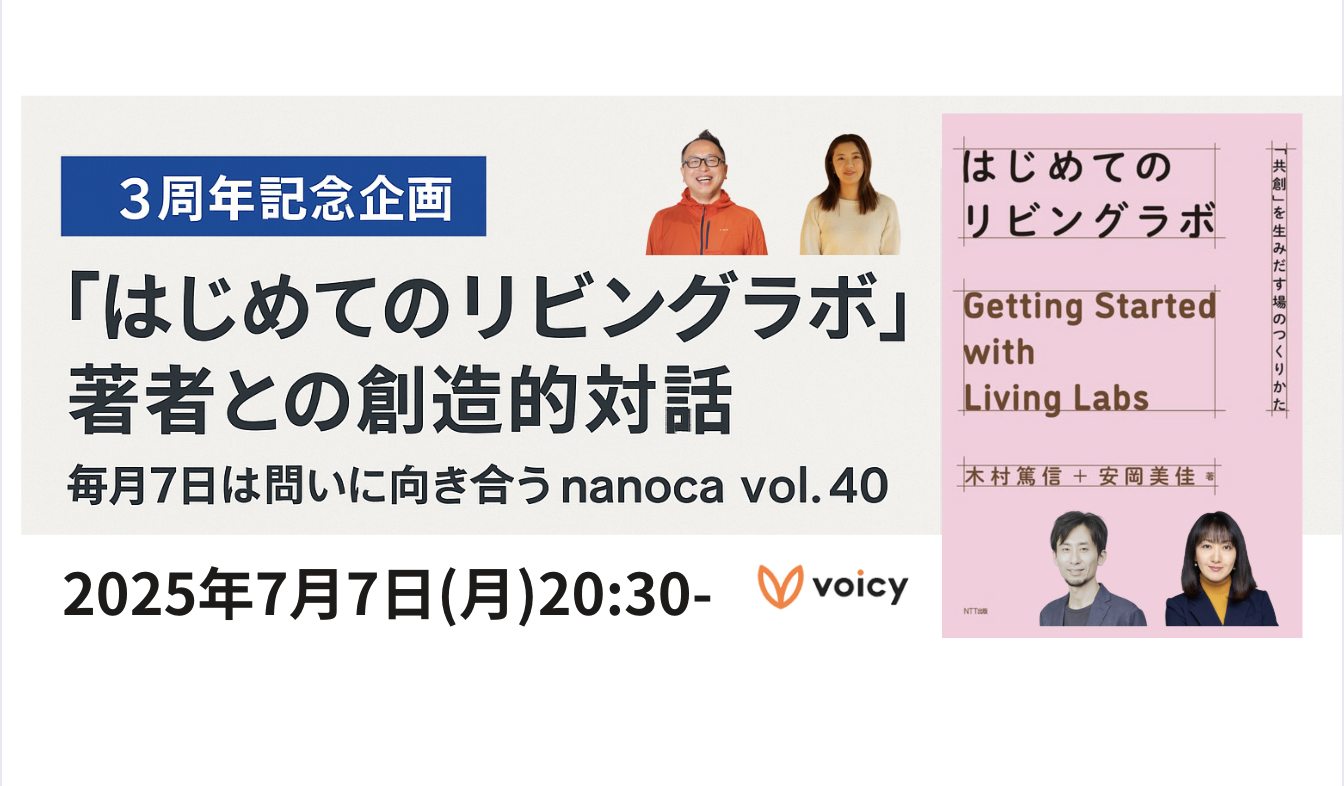

リビングラボ・トークin Voicyなのだ![山田崇ラジオ]

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は「日本一おかしな公務員」として著名は山田崇氏と日本リビングラボネットワークが共催で、「リビングラボ・トークin Voicyなのだ![山田崇ラジオ]nanoca vol.40「はじめてのリビングラボ」著者との創造的対話」が開催されます。

ゲストに迎えてくださるのは、かつて長野県塩尻市役所で数々のユニークな地域プロジェクトを仕掛けてこられた山田崇氏。官民の垣根を越えた自由な発想と行動力で、地域に新たな風を吹き込み続けてきた方です。

今回のラジオでは、『はじめてのリビングラボ』を素材に、リビングラボの実践において重要な「主体性に動き出せる土壌とは?」などの問いを、山田氏ならではの軽妙かつ本質的な視点で掘り下げていただきます。現場のリアルと理論の交差点から見える、創造的なまちづくりや共創の未来についてのざっくばらんな語りをお楽しみください。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: リビングラボ・トーク in Voicyなのだ![山田崇ラジオ]nanoca vol.40「はじめてのリビングラボ」著者との創造的対話

日時: 2025年7月7日(月) 20:30ー21:30

視聴リンク(公開されました!): https://voicy.jp/channel/3097/6867721

参加費: 無料

主催: Voicyなのだ![山田崇ラジオ]、一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら

-

2025/5/5

7月リビングラボ基礎セミナー申込

本セミナーは、「①共創の体験」「②基礎となる理論と実践事例の紹介」「③仮想ケース検討」という3つのパートを通じて、リビングラボに関する基礎知識・マインドセットを養うことで、アクションへの第一歩を後押しすることを目的とした研修です。一方向的な座学だけでは学ぶのが難しいリビングラボの特性を考慮し、「対話」的な学びを取り入れた約4時間のプログラムになります。

過去の開催のイメージはこちら

(今回はオンラインでの開催になります)

【プログラム概要】

①共創の体験:ティンカリング・アイスブレイク

→共創のマインドセットを体感する

②基礎となる理論と実践事例の紹介:リビングラボ概論

→ リビングラボとは何かを学ぶ

→ リビングラボの事例から学ぶ

③仮想ケース検討:ケースメソッド『リビングラボを立ち上げようとしたけれど‥』

→ 実践者の困りごとに触れる

→ 多様な立場からの意見を聞く

→ 気づきを言葉にする

【プログラム趣旨】

高齢化、温暖化、災害、エネルギー、食糧、人口など、地域が直面する課題が複雑化・多様化する中で、市民や企業、研究機関、自治体など、多様なセクターを交えた共創を通じて、課題解決や価値創造を目指す方法論である「リビングラボ」が注目され、自分たちのモノ・サービス・社会を自分たちで共創する活動が増えてきています。一方で、「取り組む上で重要なポイントを理解できていない」、「考え方には共感するが、具体的なやり方がわからない」といった知識・理解面での問題や、「立ち上げ方がわからない」、「周囲に理解者がいない」といったノウハウ・実践面での問題などで、なかなかアクションにつながらない現状にあります。こうした状況を受けて、リビングラボを生み出すための第一歩を後押しするために、知識の共有に加えて、現場での悩みを共有・対話するセッションを含めた基礎セミナーを開催します。

【開催日時】

開催日:2025年7月19日(土)13:00~17:30

開催場所:オンライン

料金:¥5,000(税込):別途ご連絡

ご希望の方は以下のURLより、お申し込みください。

-

2025/7/2

リビングラボ・トークin北海道 地域や社会に立ち位置をもつデザインリサーチャーの働き方

JNoLLの木村篤信と安岡美佳が、日本初のリビングラボ書籍『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』を刊行しました。

答えのない時代にどのように価値をつくっていくのか?複雑な地域の課題や、凝り固まった組織の現状を変えていくための共創の手法として、リビングラボのアプローチが注目されています。

今回は札幌市立大学と日本リビングラボネットワークが共催で、「リビングラボ・トークin北海道 地域や社会に立ち位置をもつデザインリサーチャーの働き方」が開催されます。

企業のデザインリサーチ、社会のデザインリサーチという観点で、デザインリサーチの動向を俯瞰しつつ、これからの社会に求められる人材像について講義とディスカッションを行います。

ぜひ皆さんも対話にご参加ください。

<対話セッション概要>

タイトル: 「リビングラボ・トークin北海道「地域や社会に立ち位置をもつデザインリサーチャーの働き方」

日時: 2025年7月2日(水) 10:40ー12:10

場所: 札幌市立大学 https://www.scu.ac.jp/access/#section02

参加費: 無料

主催: 札幌市立大学、一般社団法人日本リビングラボネットワーク

書籍紹介サイトはこちら